En remontant la route n°1

On pourrait commencer comme cela1.

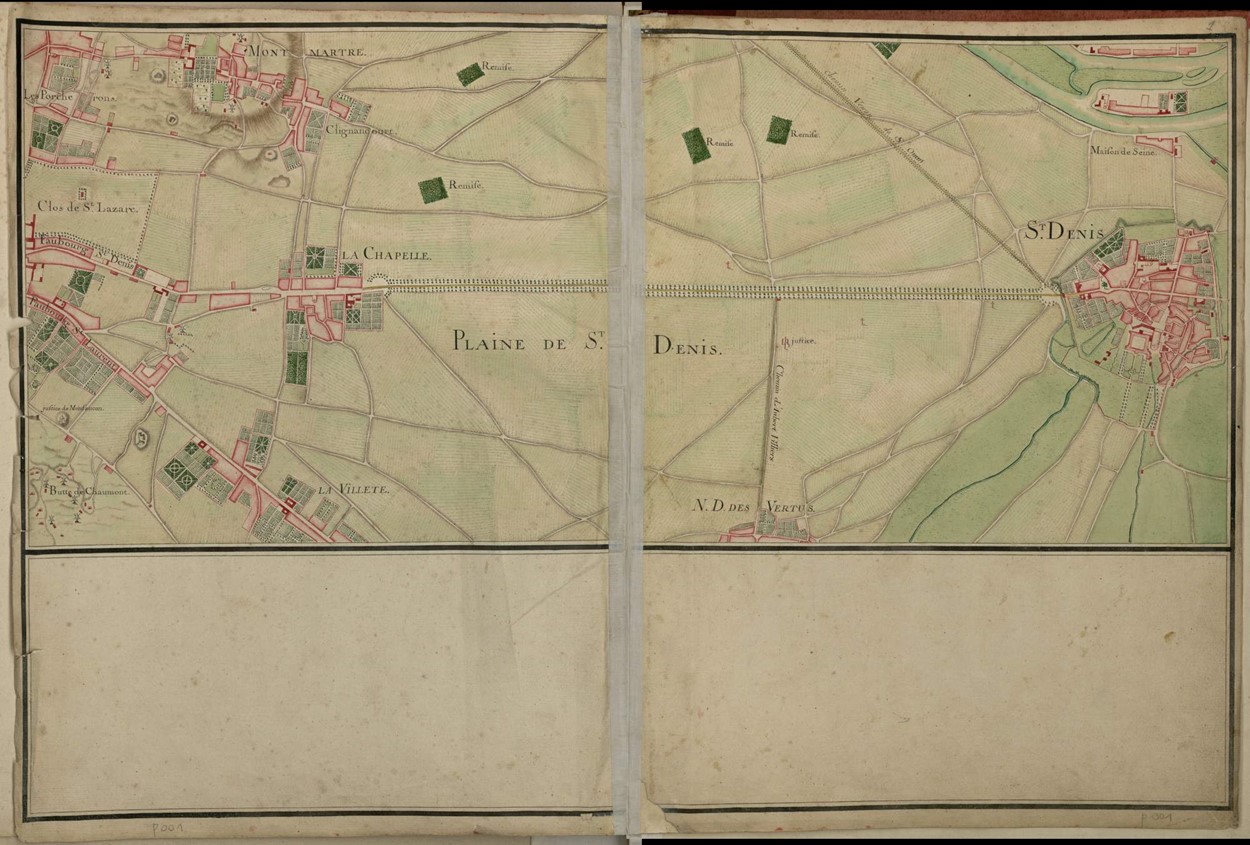

Par une journée de l’automne 1755, Nicolas-Antoine Boullanger, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, a quitté fort matinalement le domicile de ses parents en bas de la rue Saint-Jacques. Il a retrouvé trois nouveaux élèves du Bureau des dessinateurs du Roi près du Pont aux Changes. Ensemble, ils sont sortis de Paris par le faubourg Saint-Denis et poursuivi la route traversant La Chapelle. Ils s’avancent à présent plus au nord dans la plaine de Saint-Denis.

Rappelé depuis peu à Paris par Trudaine, Nicolas-Antoine vient d’être nommé au département de Versailles dont la plaine fait partie . En tant que premier dans la première classe du Bureau, c’est son devoir de participer à la formation des nouvelles recrues, selon les principes pédagogiques novateurs établis par leur bien-aimé directeur Jean-Rodolphe Perronet. Sous sa direction depuis 1747, l’école n’a pas dérogé à ces deux principes issus de la philosophie des Lumières : enseignement mutuel et apprentissage sur le terrain3. Sur le terrain, on apprend de ses ainés à lever les plans, tracer les minutes, choisir et consigner les informations essentielles qui serviront à dessiner, au bureau, les cartes des routes royales et de leurs abords sur une largeur d’environ 600 toises. Tous contribuent ainsi au grand inventaire cartographique des routes du royaume, commandité par le contrôleur général des finances Philibert Orry et dont le programme est mis en œuvre depuis 1742 par Trudaine4. Plus qu’à former un atlas à vocation scientifique, la carte finale doit servir à l’organisation des travaux pour l’amélioration des voies5.

Le tronçon sur lequel ils se font main aujourd’hui est un jeu d’enfants : peu de relief, de belles parcelles cultivées et une route pavée déjà rectiligne dont le tracé ne demande à être ni rectifié ni équipé d’ouvrages d’art. Bien que rien ne l’indiquera sur le plan final, cette portion de ligne droite est royale à plus d’un titre. C’est l’antique estrée menant à la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Un peu plus loin à droite, s’y embranche presque perpendiculairement le chemin d’Aubert Villiers qui conduit à Notre Dame des Vertus. Nicolas-Antoine aime à rappeler à ses compagnons que, dans ce coin-là au moyen-âge, la grande foire au parchemin du Lendit battait son plein. Il le sait d’autant mieux que l’usage du papier a fait la bonne fortune de sa propre famille.

Plus tard, au bureau, un géographe dessinateur se mit à la tâche. Prenant son papier de 34 pouces sur 23, et étudiant les mesures et les éléments observés, il décida du cadrage de son plan. Au milieu des champs, à environ un tiers du chemin entre le Pas de La Chapelle et le centre de Saint-Denis, il pliera la feuille6.

Mais on pourrait aussi commencer comme cela.

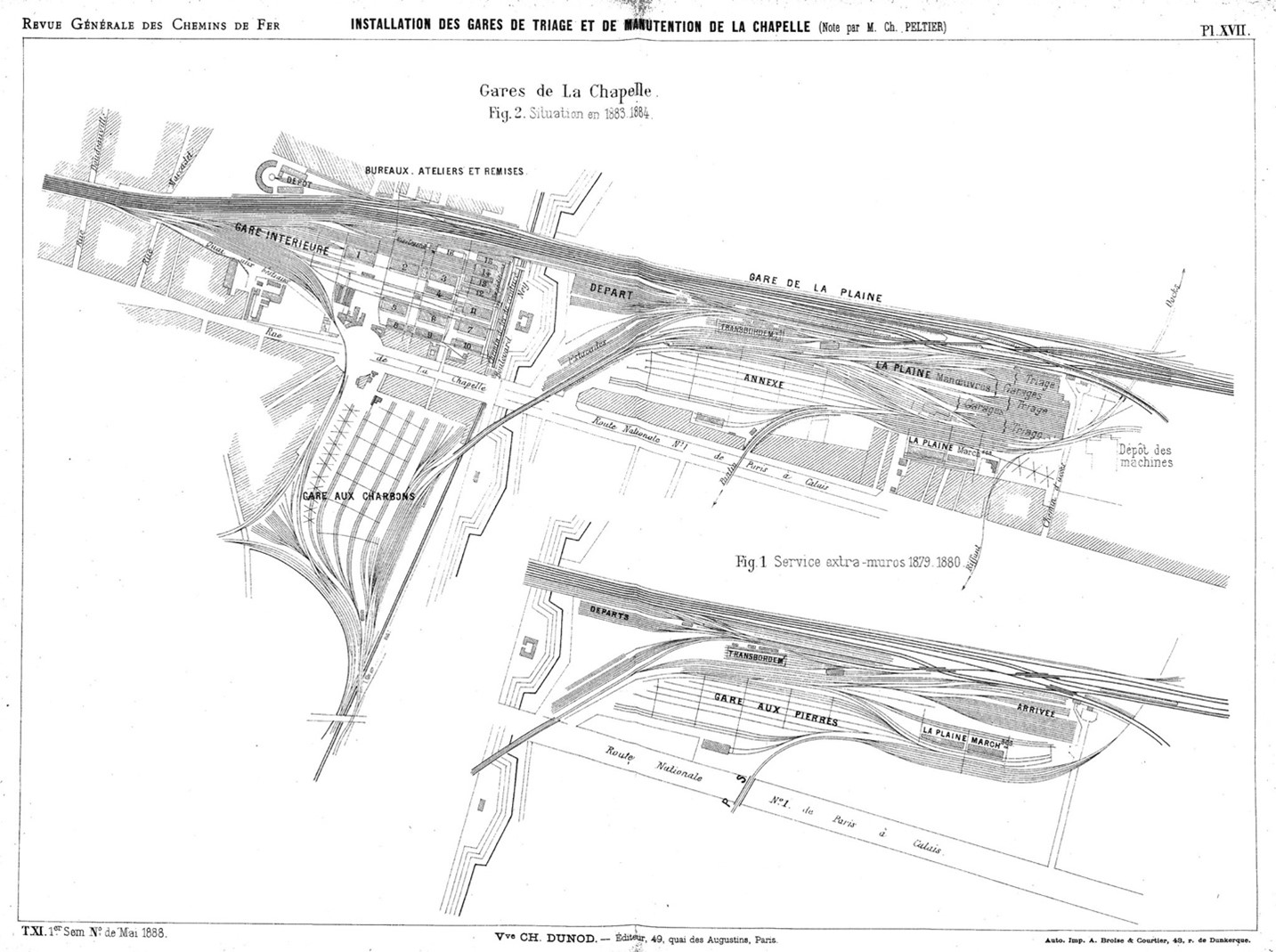

En ce début juin 1888, l’ingénieur Charles Peltier, chef du service des gares de la Chapelle arrive au bout de la rue de la Chapelle pour se rendre sur la Gare-Annexe. Il est venu en tramway depuis le square Monge et a eu tout le temps pendant le trajet de griffonner sur son calepin quelques idées sur l’électrification de la manutention. Il se sent soulagé et fier car sa note sur l’installation des gares de triage et de manutention de la Chapelle vient d’être enfin publiée dans la Revue Générale des Chemins de Fer7 . Il n’a pas fallu moins de 18 pages et 4 planches hors texte pour venir à bout de la description des évolutions de la gare et de ses agrandissements successifs depuis 1846. Cette gare qui tire son nom de l’ancienne commune annexée par la ville de Paris en 1860, est en quelques décennies devenue un monstre de voies et d’aiguillages s’entrelaçant sur près de 110 hectares.

Il a d’abord relaté avec précision comment, jusqu’en 1870, les agrandissements de la gare avaient pu se faire à l’intérieur de l’enceinte de Thiers8. L’enceinte avait été achevée à peine deux ans avant l’ouverture du débarcadère du Nord9, et des solutions avaient dû être trouvées pour surmonter cette entrave à l’extension fulgurante du rail. Au cours de cette première période, la gare de la Chapelle était passée de 6 à 20 hectares grâce à une spécialisation croissante des triages : notamment la gare aux charbons en 1855 et celle aux pierres en 1867. De ce même côté de l’enceinte, la petite ceinture ferroviaire avait été mise en service entre 1852 et 1854 pour relier La Chapelle aux Batignolles à l’ouest, et à Bercy à l’est.

Mais le trafic était devenu si intense au cours de la décennie 70, que de nouvelles voies avaient été ouvertes au-delà des fortifications dans la zone militaire, occupant rapidement 47 hectares supplémentaires. Chapelle-Annexe disposait ainsi de voies en estacades où le contenu des wagons était déversé directement dans les tombereaux avec des couloirs mobiles. Construites en biais jusqu’au bord du fossé de l’enceinte, le dispositif avait fonctionné à plein régime jusqu’à traiter le chiffre excessif de 3100 wagons par jour en 1883, avant le nouvel agrandissement de l’annexe et le délestage rendu possible par l’ouverture de la grande ceinture et le développement de Bourget-Triage.

Afin de raccorder la Plaine à la Chapelle-Charbons et à la petite ceinture10, on avait construit des ouvrages d’art ferroviaires pour enjamber le fossé et préserver la continuité de la route nationale n°1. Cette voie d’entrée dans la capitale était déjà considérée comme stratégique bien avant l’invention du chemin de fer11. La route était, au gré des changement politiques, impériale, royale ou nationale, mais quel que soit le régime, elle était la première et n’aurait pu souffrir d’être coupée à niveau.

Passant à pied le seuil de l’octroi, Charles s’avance vers la passerelle métallique qui enjambe la route n°1. Il jette un regard sur le bastion 34 qui surplombe le fossé de 10 mètres. L’imposante fortification, aussi récente soit-elle, lui semble déjà appartenir à un temps révolu. Tant d’hommes et de marchandises sont mis en mouvement partout dans le monde grâce à la vapeur. En Europe, les grandes villes croissent chaque jour davantage. Il avait lu récemment dans un ouvrage du géographe Elisée Reclus que Paris était « la deuxième ville de la Terre » par le nombre d’êtres humains12. Sans doute Paris devrait-elle en finir avec cette embarrassante enceinte si elle voulait continuer à rivaliser avec Londres13.

S’engouffrant sous la passerelle métallique, Charles commence à imaginer ce que l’on pourrait bien construire là, au pied de la fortif’, et en lieu et place de ce mur sur lequel résonne aujourd’hui avec fracas les machines à vapeur.

Mais on pourrait encore commencer comme cela.

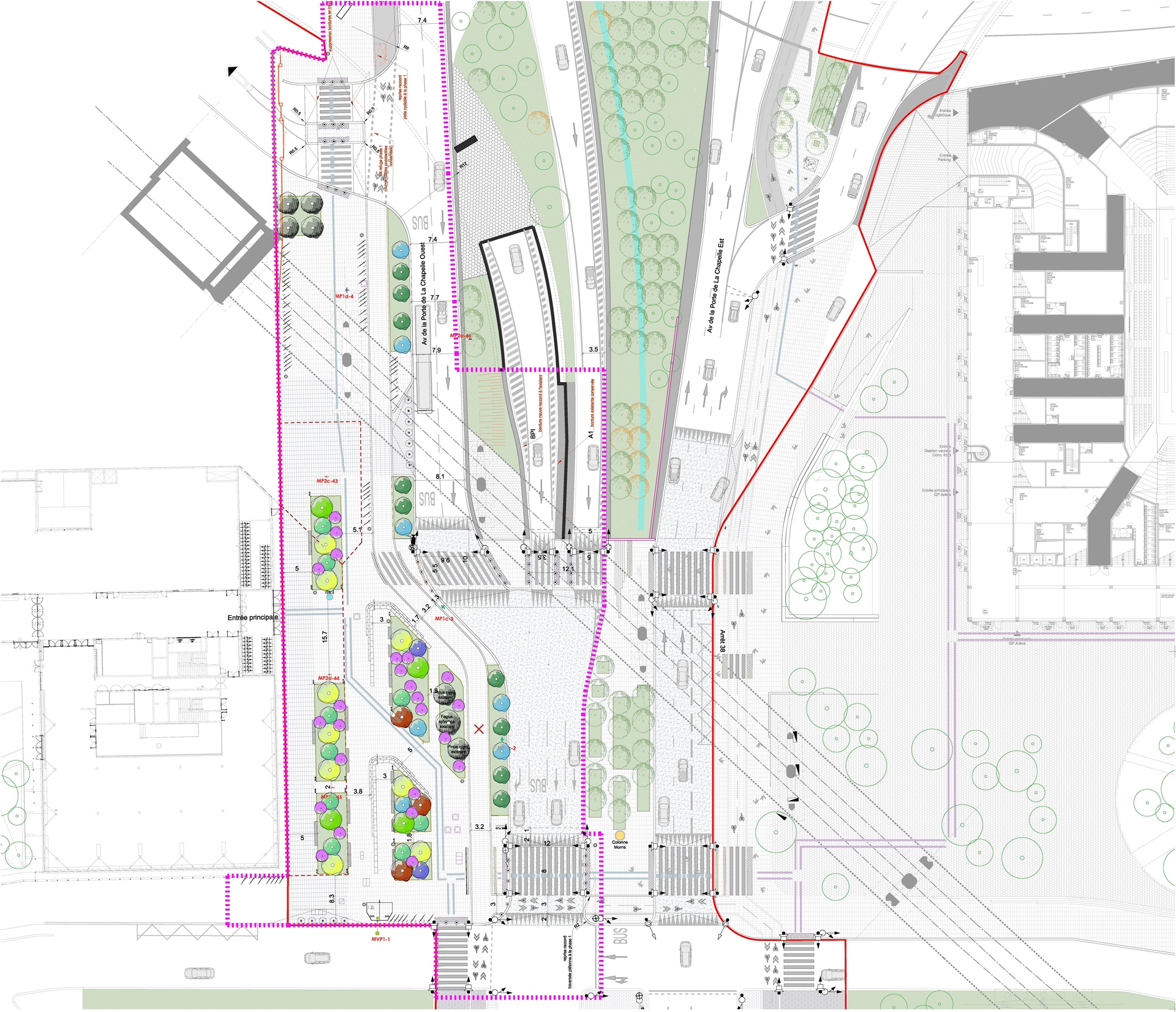

Extrait de « Projet de réaménagement de la Porte de la Chapelle », Ville de Paris, Direction de la Voirie et des Déplacements, Architecte Richez_Associés.

- Vingt érables choisis pour leur or ou rouge cramoisi automnal ;

- Vingt amélanchiers de Lamarck dont les fleurs banches feront écho à celle des spirées au printemps ;

- Des chênes verts méditerranéens et des féviers d’Amérique ;

- Des véroniques arbustives de Nouvelle-Zélande et des aralias du Japon ;

- Le feuillage persistant des lauriers du Portugal, troène, osmanthe et autre fusain ;

- Celui extravagant des acanthes et des fougères ;

- Des euphorbes et des bambous sacrés pour leurs couleurs changeantes au fil des saisons ;

- Des mahonias, des sarcocoques et des bergénias pour leurs floraisons hivernales ;

- La légèreté des tiarelles à la fin du printemps, celle des abelias et des anémones du Japon qui accompagneront les étudiants à la rentrée de septembre14.

Après la montée jusqu’à Max Dormoy, la paysagiste Garance pédale vivement sur la nouvelle piste cyclable. L’énumération mentale rythme sa course en direction de la Porte de la Chapelle. Elle aime ces listes et ces agencements qui diffèrent à chaque projet auquel elle contribue grâce à la collaboration de la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) et de la Direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE) de la Ville de Paris.

Après la transformation de la circulation et la végétalisation de la rue de la Chapelle, la finalisation du parvis Alice Milliat sur la rive gauche de l’avenue de la Porte de la Chapelle, est en cours en ce printemps 2025. Garance se réjouit que tous les arbres existants, ou presque, aient trouvé leur place dans ce nouveau schéma de circulation. Un seul arbre a dû être finalement abattu, mais le hêtre et les deux pins noirs ont été sauvés et on leur a associé une strate basse pour les mettre en valeur. Plusieurs grandes fosses parallèles ont dû être creusées pour installer les hautes tiges des nouveaux arbres d’alignement. Ils isoleront la circulation des automobiles et celle des vélos, de la partie entièrement piétonne et équipée d’une vingtaine de bancs en pierre adossés aux massifs.

La déclivité du terrain a obligé à aménager une série de larges marches, tout comme elle a contraint l’architecte à imaginer le rez-de-chaussée de la bibliothèque en partie en-dessous du niveau de la voirie. Malgré ces contraintes topographiques héritées de l’arasement de l’enceinte de Thiers au début du siècle dernier, on est finalement parvenu à créer une liaison cohérente entre le bâtiment et l’espace public de la voirie, en repoussant la circulation automobile autant qu’il était possible.

Garance avait appris à lire la complexité des héritages urbains pour les intégrer dans les projets, et le palimpseste de la Porte de la Chapelle n’était pas des plus simples. De la grande période ferroviaire, il restait partout des traces symboliques dans la toponymie du quartier (Gare Dubois, Chapelle-Charbons, Gare aux Mines...), mais aussi dans la structure plus cachée de la propriété foncière et des régimes de servitude. Malgré l’effacement matériel progressif du rail, il avait été décidé de conserver le raccordement de l’évangile pour le tracé du futur Charles de Gaulle Express entre la gare de l’Est et l’aéroport international. La vieille passerelle enjambant de biais la route n°1 avait été démontée lors de l’été 2021, et remplacée par un grand ouvrage neuf.

Mais l’héritage récent le plus significatif et le plus préoccupant restait celui de l’expansion de la circulation automobile dans la seconde moitié du XXe siècle. A la limite avec la commune de Saint Denis, l’ancienne route nationale n°1 était devenue le départ de l’autoroute n°1, et le boulevard Ney avait été doublé parallèlement par les emprises du Périph’, de ses accès et sorties. Cette entrée de Paris restait l’une des plus fréquentées par l’automobile et représentait encore un défi d’aménagement pour la continuité urbaine.

Alors qu’elle attache son vélo pour se rendre sur le chantier, Garance mesure combien le changement urbain est déjà spectaculaire, même si les aménagements ne sont pas encore achevés. Au coin du boulevard Ney, une bibliothèque universitaire prendrait place en transparence entre un jardin intérieur et le parvis planté. Bientôt on y verrait depuis la rue, à travers les grands vitrages, les alignements de livres et les étudiants travailler.

Garance repensa à l’inquiétude de Georges Perec :

comment décrire ?

comment raconter ?

comment regarder ? […]

comment reconnaître ce lieu ?

restituer ce qu’il fut ?

comment lire ses traces ?

comment aller au-delà ?15

Elle leva les yeux. Un grand vaisseau blanc, toutes passerelles dehors, était en train d’accoster sur son nouveau quai d’embarquement.

Florence Deprest

Professeure de géographie

UMR Géographie-Cités

1Le titre et la structure de cet article sont librement inspirés du titre et de l’introduction du documentaire « En remontant la Vilin » (1992) de Robert Bober où ce dernier rend hommage à son ami écrivain Georges Perec et son travail sur les lieux.

2Bien que tous les éléments historiques soient exacts, la scène elle-même est une fiction. On se reportera aux travaux de Marie-Thérèse Inguenaud, « Nicolas-Antoine Boullanger, encyclopédiste et ingénieur des Ponts et chaussées. Documents inédits », Revue d'Histoire littéraire de la France, Sep. - Oct., 1996, 96e année, n° 5, p. 990-1012 ; « La famille de Nicolas-Antoine Boullanger et les milieux jansénistes », Dix-huitième Siècle, 1998, n°30, La recherche aujourd'hui, p. 361-372.

3 Stéphane Blond, « Former les ingénieurs du territoire : le règlement des Ponts et Chaussées (1775) », in Stéphane Blond et al., Mobilités d’ingénieurs en Europe, XVe-XVIIIe siècle, 2017, Presses universitaires de Rennes, p. 159-183. L’article revient sur la structuration des enseignements avant 1775.

4 Stéphane Blond, L’Atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, 2014, Paris, CTHS, 415 p.

5 Nicolas Verdier, « Deux évolutions du rapport à la carte : ingénieurs militaires vs ingénieurs des Ponts et Chaussées », in La carte avant les cartographes. L’avènement du régime cartographique en France au XVIIIe siècle, 2022, Paris, Editions de la Sorbonne, p. 261-315.

6 Route haute de Paris à Rouen par Saint-Denis, Pontoise et Le-Bordeau-de-Vigny". Planche 1. Portion de route du faubourg Saint-Denis [Paris] à "Saint-Denis" en passant par "La Chapelle". Atlas de Trudaine pour la généralité de Paris. Département de Versailles. 1745-1780. Archives Nationales, côte CP/F/14/8448, 1. Il s’agit de l’une des 2349 feuilles cartographiques qui, assemblées aux dessins des ouvrages d’art, composent l’atlas de Trudaine de 1780.

7 Bien que tous les éléments historiques soient exacts, la scène elle-même est une fiction. Ch. Peltier, « Note sur l’installation des gares de triage et de manutention de la Chapelle », Revue générale des chemins de fer, 11e année, Mai 1888, p.255-272, et Planches XV-XIX hors texte en fin de volume. Cet ingénieur a laissé plusieurs travaux sur la manutention. Cf. Aurélien Prévot, “L’électrification de la manutention dans les gares au XIXe siècle”, Revue d’histoire des chemins de fer, 2006, 35, p. 89-110.

8 Le plan de fortification de Paris et ses environs est voté 1841. L’enceinte dite de Thiers est construite entre 1841 et 1844. Elle forme un périmètre fortifié de 33 kilomètres comprenant 53 portes et 94 bastions. Les remparts sont ceints d’un fossé défensif et d’une zone non constructible de 250 mètres de large.

9 Il s’agit de la première appellation de la gare du Nord. Le Plan de Paris fortifié et des communes environnantes : 1846, gravé par P. Rousset et publié par Andriveau-Goujon, montre les passages des voies ferrées à cette date.

Le raccordement de l’Evangile, appelé officiellement « raccordement de la Plaine-Saint-Denis », est inauguré en 1873. Le pont ferroviaire qui enjambe la route n°1 est aussi appelé « Pont National » en raison du caractère « national » de la route.

11Le décret impérial du 16 décembre 1811 avait distingué trois classes de routes. La première classe rassemblait 14 routes partant toutes de Paris et menant aux grandes villes et places fortes de première importance stratégique. La première d’entre elles sort de Paris par le Pas de La Chapelle, et mène à Calais par Beauvais et Abbeville. Cette numérotation marque l’institutionnalisation d’une hiérarchie de la gestion des infrastructures, et non l’édification d’un nouveau schéma routier. Antoine Beyer, La numérotation des routes françaises. Le sens de la nomenclature dans une perspective géographique. Flux, 2004, 55(1), p. 17-29.

12 Elisée Reclus, « La France », Nouvelle Géographie Universelle : la terre et les hommes, vol. 2, 1885, Paris, Hachette, p. 734.

13 Les débats sur la suppression de l’enceinte de Thiers commencent dès les années 1880. Cf. Marie Charvet, « La suppression des fortifications au conseil municipal de Paris à la fin du XIXe siècle : prendre acte de la croissance de la ville », in Annie Fourcaut et Florence Bourillon, Agrandir Paris (1860-1970), Paris, 2012, Éditions de la Sorbonne, p. 235-249.

14 Garance est un personnage de fiction. Mes remerciements vont aux membres de la Direction de l’Urbanisme (DU) et de la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD), ainsi que de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) de la Mairie de Paris, qui nous ont aimablement communiqué le plan du périmètre d’intervention en cours (cerclé en rose), et la liste des végétaux plantés dans cet espace.

15 Georges Perec, Ellis Island, 1995, Paris, P.O.L. éditeur, p. 40-41.